こんにちは、教員の土田です。

2024年5月30日〜6月2日で開催されたMOCO2024に参加してきたので、その内容を簡単に共有しようと思います。

MOCOの背景

MOCO:International Conference on Movement and Computing [1] は、Movement information(動作情報)を扱った研究、モデリング、表現、セグメンテーション、認識、分類、生成に関心のある研究者や実践者を集めることを目的としている会議です。h5-indexは11 と低めな会議で、周りで参加した人を聞いたことがありません。ただ、CHI’21で発表された「Dance and Choreography in HCI: A Two-Decade Retrospective」[2]という論文の中では、ダンスに関する研究を扱う重要な会議として、CHIと名を連ねてサーベイ調査の対象となっています。そのため、ダンスに関連する研究を発表する場としては重要な会議だと考えていました。前々から参加したいと思っており、実は2年前にも発表しました[3]が、その時はハイブリッド開催でオンライン参加でした。今回は対面参加できたので、積極的に交流を図る意気込みで単身で参加しました。

(余談) 開催地はオランダのユトレヒトで、綺麗な街並みと多くの自転車が印象的でした。会場は日ごとに異なり、1日目と4日目は異なる場所で、2日目と3日目は教会のような場所で、パイプオルガンがとてもカッコよかったです。

パイプオルガン聞きたかった

発表内容と割合

会議全体の発表は、テクノロジー系が3分の1、人文系が3分の1、実践系が3分の1くらいの割合の印象でした。発表スタイルも多様で、発表者の領域の広さを感じました。例えば、発表原稿を紙に印刷して持ってきていて、それを丁寧に読み上げるようなスタイルが少なくなく、あまり見たことのない形式だったので驚きました。

参加者の多様性

参加者の背景の多様性には驚かされました。私はダンスとテクノロジーを組み合わせた研究を行っていますが、日本ではこのような研究者は少ない印象です。しかし、MOCOでは両方のドメインを理解している研究者が多く、特に珍しいスタイルではなさそうで、なんとなく安心しました。また、第一著者がダンサーで、第2著者がエンジニアという組み合わせも見受けられました。お互い使用する用語が異なるため理解しづらいこともあるが、対話しながら理解を進めて少しずつ研究を進めているとのことでした。研究者だけでなく、振り付け家、アーティスト、演出家などの実践者が多数参加していることも特徴的でした。テクノロジーを試してすぐに実践できる環境が整っており、コラボレーションが生まれやすい雰囲気を感じました。

この多様性は、私が立ち上げに関わった日本ダンス研究会[3]の目指す方向に近い気がしました。また、私の所属する共創工学部文化情報工学科[4]も、このような発表割合を目指すべきではないかとも感じました。特にテクノロジー以外の部分にメインにフォーカスを当てた研究を理解するために、後日MOCOで発表された論文は目を通しておこうと思いました。

(余談) MOCO開催中にSPRING FESTIVALというイベントが街で開催され、多数のダンス作品が上演されていました。その中でMOCOがダンス作品をピックアップして会議の参加者に紹介していました。特に「Una Isla」[5]という作品が印象に残りました。AIとの対話で作られた舞台で、非常にクリエイティブな内容でした。もし機会があれば、ぜひ見てみてください!

参加者の話に戻りますが、司会の呼びかけで初参加の人が手を挙げたときには8割くらいの人たちが初参加だったように見えました。Movement & Computingという文脈でこれほど初参加の人たちが集まる会議が存在すること自体に価値/意義を感じました。

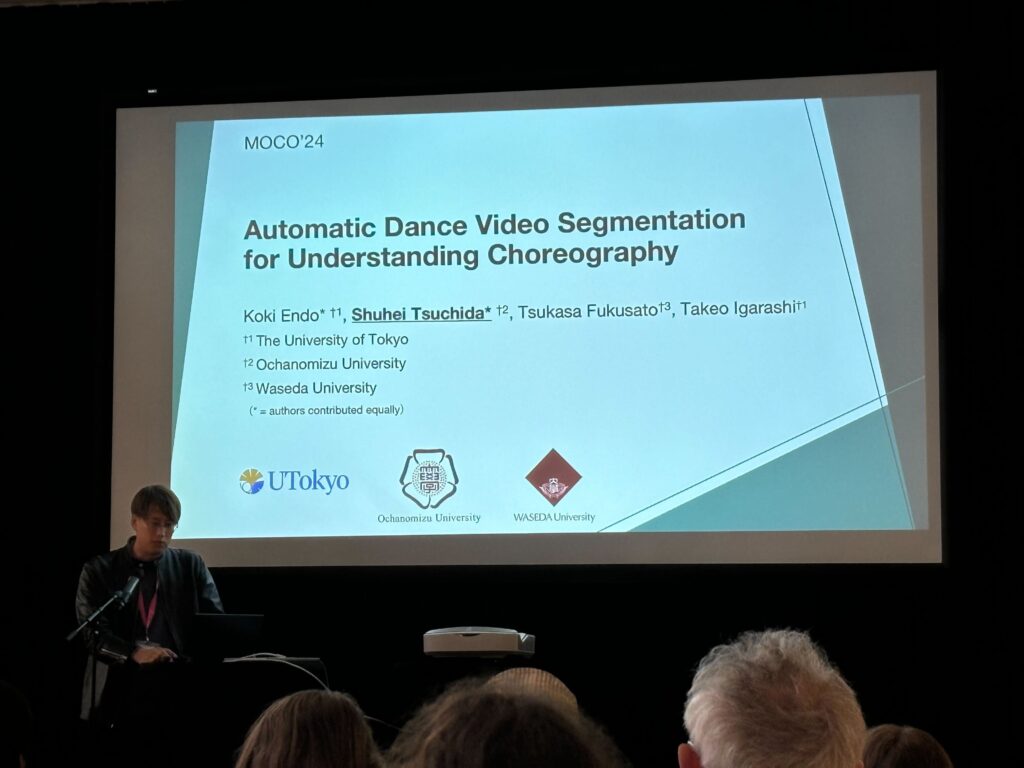

自分の発表について

私は「Automatic Dance Video Segmentation for Understanding Choreography」というタイトルで発表しました。振り付けを覚えやすくするために、振り付けの適切な分割ポイントを推定するモデルを提案しています。詳細については是非プロジェクトページ [7]をご覧ください。

発表後は、質疑応答はなく、なんとセッション最後にそのセッションの発表者全員を壇上に上がらせてパネルディスカッションをさせるスタイルでした。

英語力に不安のあった私は、開始前にChair personや他のcommitteeメンバーに助けを求めましたが、「英語がネイティブでない人が多いから心配しなくて大丈夫!」と言われ、なんだか余計に不安になりました。

他のセッションでは、セッション全体に対するふわっとした質問、例えば君たちの研究はspecificな問題を扱っているのかそれともgeneralな問題を扱っているのか?みたいな、セクション全体に向けたやや抽象的な質問が飛び交っていて、正直現状の英語力でこの議論に参加するのはきついなと思いました。

ただ自分のパネルディスカッションの際に私に飛んできた質問はかなり具体的な質問で、AIST Dance DB [8] について、ダンサーの集め方やジャンルの決め方などを詳細に尋ねられました。これには助かりました。

発表後はありがたいことに色々な人たちに声をかけられました。海外の発表でこれほど反応をもらったことはなかったので大変嬉しかったです。特にAIST Dance DBを使っている人々から「ええ!君が作ったの!?」と驚きと興味の反応をもらえて、非常に嬉しかったです。

AIST Dance DBの作成は地道で辛い作業でしたが、「時間が経つと価値あるものになるよ」と産総研の後藤さんに当時言われていたことが5年経って正に現実となり、気づけば自分の代表的な研究となりました。国際交流の場では、自分の名刺代わりとなるような代表的な研究を持つことの重要性を感じました。

会議についてのディスカッション

会議の最後には約1時間、Next MOCOについてのセッションがありました。残念ながら私の英語力が不足しており、すべてのディスカッションを理解できませんでしたが、いくつかのポイントをピックアップしてみました。

オーディエンスも積極的に議論に参加していた

Awardについて

Competitiveにしたくないため、アワードは用意していないとのことでした。他の会議が賞を増やしているのとは対照的で驚きました。ただし、若手のキャリアにも影響するため、今後も検討は必要とのこと。この点は悩ましいところだなと感じました。

発表スタイルについて

今回 Practice Work というセッションがあって、一作品あたり小部屋一つ借り切るくらいのスペースで、作品を体験できるセッションがありました。それだけでも意義深いと思いましたが、議論ではパフォーマンスを実践し、披露する場所が欲しいという話があがっていました。私も日本ダンス研究会で同じことを考えて提案していたので、かなり共感しました。

カンファレンスのインパクトについて

「このカンファレンスが提供するインパクトは何か?」という質問がありました。コミッティーメンバーが色々答えていたけど、コミュニティとしてこういう場所に集まってこのような議論ができていることが大事なのだと思うとかそんな話をしていたように思います。

MOCO Asiaについて

SIGGRAPH AsiaのようにMOCO Asiaみたいなのも開催する必要があるんじゃないかといった話も出ていました。せっかくアジアから来ている私ですが、英語力の低さからこのディスカッションに参加できないもどかしさをかなり強く感じました。うーーん。次は議論に積極的に参加できるようにしたいものです。アジアで開催すると実践者の参加が難しくなるなど課題があり、そんな簡単な話ではなさそうな雰囲気ではありました。いつかやるなら自分が是非ホストしたいと思いましたが、ホストするにはもう少し英語が流暢でないといけないですね。。

(余談)東大石黒研M2の時田さんがいて、アジアの人たちがもっとたくさん参加することが大事なのかなとぼやいていたのだけど、確かにそうかもなと思ったので、今後は土田研から毎回送り込めれば良いなと考えていました。予算がある限りだけど。

ワード

Kinesthetic sympathyやEmbodiment knowledgeなど、気になるワードがたくさん飛び交っていました。この辺りも、論文を通して理解してしておきたいと思います。

コネクション

前から憧れでもあったSarah Fdili Aloui氏[9]とお話ができたことが今回の1番の収穫だったかもしれません。CHIに毎年のように論文を通している強者で、ダンスに関連した論文が多く、いつかお話ししたいと思っていました!産総研の加藤さんがたまたまSarah氏が所属していた大学に現在滞在している関係もあって、事前に間接的に連絡を取ることができ、会った際も「加藤さんの元同僚なんですよ!」みたいなノリで話しかけられました。来年度のCHIの開催前に日本を1ヶ月くらいかけて回ろうかと考えているとのことです。お茶大も来てくれるとのこと。その際は、日本の研究者と繋ぐ役割になれればと思いました。

まとめ

MOCOは刺激的な研究も多く、Movement informationを扱った研究なら、参加してみる価値はあるように思います。特にダンス研究をしている方はものすごく有意義な時間を過ごせると思います!また、今回かなり久しぶりの国際会議現地参加でしたが、新学部設立に携わっていることや研究室運営が始まったことから、会議参加中に考えていることや行動することも少し変わってきたのかなと思いました。個人的にはMOCOはかなり面白かったので、これからも定期的に参加し、いつか日本開催をホストできればなと思いました。

滞在中色々とお世話になりました。ありがとうございました!

[1] International Conference on Movement and Computing(MOCO), https://www.movementcomputing.org/

[2] Qiushi Zhou, Cheng Cheng Chua, Jarrod Knibbe, Jorge Goncalves, and Eduardo Velloso. 2021. Dance and Choreography in HCI: A Two-Decade Retrospective. In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 262, 1–14. https://doi.org/10.1145/3411764.3445804

[3] Shuhei Tsuchida, Haomin Mao, Hideaki Okamoto, Yuma Suzuki, Rintaro Kanada, Takayuki Hori, Tsutomu Terada, and Masahiko Tsukamoto. 2022. Dance Practice System that Shows What You Would Look Like if You Could Master the Dance. In Proceedings of the 8th International Conference on Movement and Computing (MOCO ’22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 15, 1–8. https://doi.org/10.1145/3537972.3537991

[4] 日本ダンス研究会, https://jsds.info/

[5] 共創工学部, https://www.te.ocha.ac.jp/special/

[6] Una isla, https://www.srserrano.com/es/una-isla-2/

[7] https://shuhei2306.com/research/automatic_segmentation.html

[8] AIST Dance DB, https://aistdancedb.ongaaccel.jp/

[9] Sarah Fdili Alaoui, https://saralaoui.com/