目次

※全体イメージ

このページのゴール

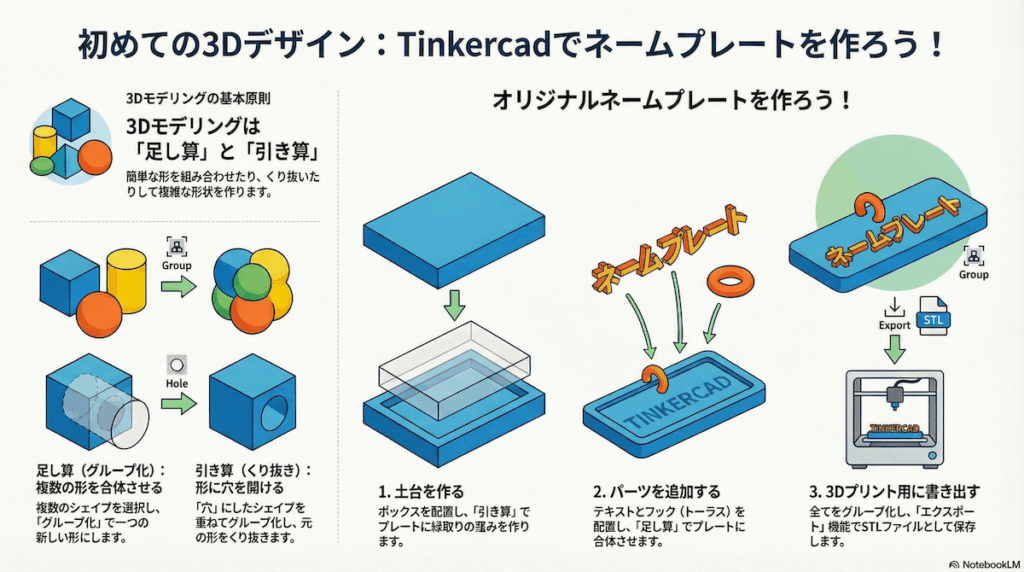

Tinkercadの基本操作を学び、自分のネームプレートを3Dプリンタで出力できる状態まで完成させる。

今日のねらい

- Tinkercadの「3Dデザイン」機能が、デジタルなアイデアを物理的な形にするためのツールであることを理解する。

- M5StickC Plus2の筐体の設計を始めるための基本的なスキルを身につける。

- 3Dプリントの準備として、デザインしたデータをエクスポート(書き出し)する手順を学ぶ。

([2025年11月18 日] Apple Watchは3Dプリントで作られているようですね)

([2025年11月20 日]先日発表されたMETAのSAM3Dからも3Dプリンタで出力できますね)

Tinkercad とは

Tinkercad(ティンカーキャド)は、誰でも簡単に3Dデザインや電子回路の設計ができる、無料のオンラインツールです。この講義では、その中でも特に「3Dデザイン機能」に焦点を当てて学びます。

なぜTinkercad を学ぶのか

M5StickC Plus2を使ったプロジェクトでは、ただ回路を組むだけでなく、それを保護したり、より使いやすくしたりするための「筐体(ケース)」が重要になります。Tinkercadは、この筐体を自由にデザインできるツールです。

- アイデアを形に

- 頭の中で思い描いた「M5StickC Plus2を腕時計型にしたい」「ロボットの顔にしたい」といったアイデアを、デジタルデータとして具体的にデザインできます。

- 3Dプリンターとの連携

- Tinkercadで作成したデータは、3Dプリンターでそのまま印刷できる形式(.stlファイルなど)で簡単に書き出せます。これにより、自分のデザインを実際に手で触れる「モノ」にすることが可能に。

- 物理的なプロトタイピング

- デザインを試作し、サイズや形状の問題点を事前に見つけることができます。これにより、無駄なく効率的にものづくりを進められます。

まず Tinkercad で、デザインしたモノを出力するという体験をしてもらいます。その上で、個人個人の目的に応じて上位ツールへ進める方がいればいいなと思っています。

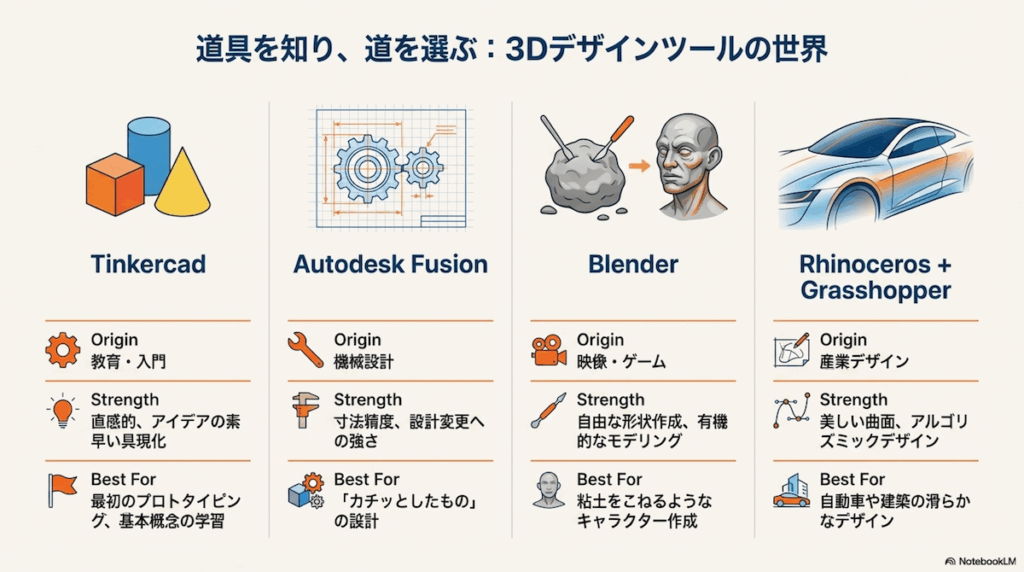

他の3Dデザインツールについて

Autodesk Fusion

機械設計発。Autodesk Fusionは、「カチッとしたもの」を作るのが得意なツールです。(アカデミック関係者は無料で利用できます)

- 寸法をきっちり決められる: 「この穴は直径5mm」「このパーツは長さ10cm」といったように、正確な数字で設計できます。

- 設計変更に強い: 一度作ったものを後から変更しても、関連する部分が自動的に調整されるので、修正が楽。

- 組み立てて試せる: 複数の部品を組み合わせて、しっかりはまるか、ぶつからないかなどを確認できます。

Blender

映像・ゲーム発のオールラウンダー。Blenderは、「自由な発想で形を作るのが得意なツールです。粘土をこねるように、自由に形を変えたり、特別な効果を加えたりできます。

- 形を自由に作れる: アニメやゲームに出てくるような、滑らかで複雑なキャラクターなどを簡単に作れます。

- 映像表現もできる: 作った3Dモデルに色や質感をつけたり、動きをつけたりして、アニメーションや映像も作れます。

※ ドーナッツを作成するチュートリアルが有名のようです

Rhinoceros + Grasshopper

産業デザイン発。Rhinocerosは、美しい曲線を作るのが得意なツールです。滑らかで連続した曲面をデザインできます。(有料)

- 美しい曲面: 自動車のボディや建築物など、滑らかで洗練されたデザインを作るのに向いています

- 自動で形を作る: Grasshopperという機能を使うと、プログラムのブロックを組み合わせるだけで、複雑な形を自動で作り出せます。