こんにちは、教員の土田です。

2年生からこんな質問をされました。

「土田先生って、学生の頃からこんなにアプリ作ってたんですか?」

正直に言うと全然そんなことありませんでした。

生成AIもない時代に、今みたいなスピードでポンポン作るなんて物理的に不可能です。

では、なぜ今の皆さんには「たくさん作る授業」を課しているのか。

それは単純で、時代のルールが変わったからです。

過去の普通の学び方ではもう間に合わない

私が大学に入った頃のプログラミングの授業といえば

- Javaのfor文を紙に書いて動きを追う

- ネットのコードを貼り合わせて電卓アプリを作る

そんな感じでした。当時はそれでも高度なことをやっている気分になったものです。

でも今は、

- 繰り返し処理 → AIに聞けば数秒

- コードの意味 → AIが即解説

- サンプルコード → AIが即生成

「動くコード」を書くことの価値は、以前よりも確実に下がったかと思います。

AIを使えば一瞬で済むことに、昔と同じ量の時間をかける必要はどれくらいあるのかなと疑問を覚えます。

じゃあ、今の時代に必要なのは何か

私の結論はこれです。

AIと協力しながら 「価値あるものを作る力」を育てること。

AIのおかげで「コードを書くスピード」は爆増しました。

しかし、「何を作るのか」「どう実現するのか」まではAIは設計してくれません(今のところは)。

だからこれからは、次の3つが核心になるのかなと思います。

- 何を作りたいのか(Output)

- どんな体験や価値を生みたいのか(Outcome)

- そのためにAIとどう協力するか

「文化情報デザイン工学」で手を動かしまくる理由

AI時代の本質的な学びは「パターン」かなと思います。

- 入出力のパターン

- 条件分岐のパターン

- 通信のパターン

- 非同期処理のパターン

- 時刻同期のパターン

- データ再生のパターン

- UIのパターン

- 3D設計のパターン

こういう普遍的な構造を身体で覚えない限り、AIと協力する力はつかないと思います。

AIがコードを生成しても、パターンを理解していない人は ただのボタン押しで終わってしまうのかなと。

だからこの授業では、

AIに作らせたものをいじり、壊し、直し、また作るという

プロトタイピングの回数を重視しています。

「まずは数を作れ」という雑に聞こえるアドバイスの正体

とりあえず数作ろうと私は言っちゃいがちです。雑に見えるかもしれません。でも本質はこうです。

数を作ると、必ずパターンに出会う。

パターンをつかむと、技術の理解が一気に加速する。

- 「なんか知らんけど動いた!」

- 「AIと喧嘩しながらだけど形になった!」

こういう「雑でもいいから成果を出す体験」が積み重なると、

AIへの指示出しの精度が上がり、

「ここまではAIで、ここからは自分で」

という境界線が見えてくるんじゃないかなぁと思います。

これは重要なスキルだと思っていて、創造の基礎体力になると思っています。

「わかったら手を動かす」ではなく「手を動かしながらわかる」

正解がわからなくなったときに手が止まる人は少なくありません。

でも、研究も開発も社会の現場も、基本はすべて未知との格闘だと思います。

正解が見えているなら、それは作る必要のないもの。

正解が見えない領域を掘るから価値が生まれると思います。

だからこの授業では、

- わからなくても動かす

- AIと相談しながら形にする

- 試して壊して直す

という行動優先の学習を皆さんの標準モードにしたいのです。

「専門」は見つけるものじゃななくてつくるもの

「文情って専門なんなんですか?」という質問は毎年聞きます。

でも専門は、

- 教科書の中にあるもの

- シラバスの中に決められているもの

ではありません。

「自分でつくるもの」

だと私は思います。

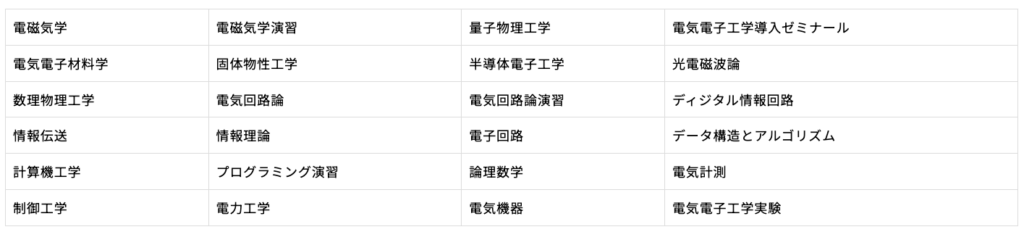

私の学んできた背景は、電磁気学、量子物理工学、etc,など、今の研究(ダンス×情報)とあまりつながっていません。(以下学部生時代に受けてきた講義名)

今やっていることの7〜8割は独学です。

だからこそ言えるのですが、

データサイエンス(文情の主軸)× プロトタイピング(ここの基礎を私が担当と認識してます) × あなた自身の興味

これが掛け算されたとき、あなたの専門が生まれてくるのかなと思います。

既存のラベルに自分を押し込む必要はありません。

自分の専門は自分で作る。

そのための筋力を、講義を通して育ててほしいと思っています。

あなたたちは今、とんでもなく面白い時代にいる

AIが出てきて、世界中で「モノづくり・コトづくりのやり方」がまだ固まっていません。

ルールが決まっていない。勝ちパターンが確立していない。こんな面白い時代は滅多にありません。

だからこそ、

手を動かして、数を作って、自分のパターンを見つけてほしいなと思っています。

その試行回数が、AIと協力しながら価値あるものを作れる人、を確実に育てるんじゃないのかなと思っています。

(追記)

新しい価値創造!って言いがちなのですが、その源泉は「まだ誰も解いていない問題を、最初に発見して解くこと」にあたるのかなと思います。(以下記事を参考)

https://note.com/ikora/n/ndc38c947f131?sub_rt=share_pw

どれだけAIが発達してもいきなり100%のサービスができることなく、必ず人の手による調整がどこかしらには入るのだと思います。この「ラストワンマイルを調整」する力も、今後非常に大事になってくるのではないかと思います。作品を制作する際は、ぜひ、細かいところまで拘り抜いてください。

最後に(ちょっと宣伝)

そんな「専門を自分で作る」「異分野と掛け合わせる」ことのヒントになる実例として、もうすぐ食物の野田先生と私の対談記事が冊子(見開き2ページ)で出ます!出ました!

文化情報工学が目指す「共創」のリアルな形が少し見えるんじゃないかなと思います。 課題の息抜きに、お茶でも飲みながらぜひ読んでみてください。 少しだけ課題に向き合う景色が変わるかもしれません。